妯娌是两兄弟的妻子关系,这两个汉字,妙不可言。同是女字旁,右边框架的组成部分也相似,彼此却又是对着干,一个朝上,一个朝下。朝上的“妯”身段稳重,朝下的“娌”则显得小而娇气。难怪清代文学家蒲松龄聊斋故事中,描写妯娌之间有“侬可凉凉去”,“我也凉凉去”争斗负气的经典句子。是啊!看着这文字解释,想着我们无血緣关系,相处半个世纪的妯娌,我思绪飘飞……

1971年春,已在北京兵部工作的爱人,尊重家乡习俗,回浙江乡下结婚。家是三间茅草房,中间用络麻杆做“间隔墙”,东舍窗户是甪剪刀把茅草剪出的一个方口,实是一贫如洗。当时,我是民办教师,学校就在这个家旁不远,而娘家在离学校3华里的一个小镇上。结婚那天,我不让两个表哥作陪亲,可调皮的哥们在娘家喝完夜酒,偷偷来看我的家,事后还说:干娘只一个女儿,这么嫁了这样的人家。我婉转地告诉他们:嫁的是人。结婚第二天一早,弟媳充当婆婆的角色,早早起来烧水做早饭,我有点过意不去。弟媳妇比我先进这个家3年,当时婆婆已离世,有55岁的公公。她比我小4岁,她就叫我阿姐,我呼她乳名----毛毛。她曾告诉我:1968年冬天她结婚,做新娘的第一天起床,自己打扫卫生,点火做早饭,还要招待陌生的舅舅,舅舅为之感动地说:这个家将来一定会好起来。

1999年,茅草屋改瓦片房。前排左1、2弟媳宋丽萍、朱莲芬,后排左起2、3弟兄俩

1976年我离开学校去县城工作,1981年带着孩子随军到北京。弟媳毛毛一直在农村,她与爱人一起,四十多年来对房子进行五次翻建。从茅屋到土墙盖草片、水泥柱草片顶、土墙瓦片顶、砖结构二层楼及如今小别墅。每一次翻盖,总是朝阳处给我们留一个房间。听说第二次翻盖时,为我们隔一房间,小叔从梯子上摔下来,一时间不省人事。可前四次,我们都没住过一晚。那时候,我们只有趁出差开会路过家停留几个钟头,每次公公、小叔总会早早在路口等候,弟媳忙着做一桌好菜。记得有一次,我娘家杭州弟媳陪我到农村家来,看到家门口站满我的学生、亲戚、邻里,说姐有点像归国华侨还乡之场面。

2008年,前排左起弟兄及妯娌

但农村的家也有说不清的烦恼事。小叔没有文化,视兄为“父”,家中发生大小事,都要求救于兄。在信息交通不便的1983年,家中一台农用电动机被偷,小叔竟乘火车跑北京来让哥解决。哥很生气,让第二天回家去当地报案。我在边上看了不忍心地说,人家第一次来北京,你这么这样,明天是“三八”节,单位放半天假,我陪他去天安门,有了这句话哥也让步,至今还保留着一家三口与小叔在天安门的合影。后来装了电话,小叔倒方便了,不管白天深夜,芝麻绿豆小事都要来通报求助。我说有点儿像电视连续剧《激情燃烧的岁月》石光荣家发生的故事,怕先生生气,赶紧补充说:你不象石光荣,你儒雅,我呀,天不怕,地不怕,就怕你弟打电话,他的电话从来报忧不报喜,让人心惊肉跳。先生只好对我释然一笑。

弟媳妇是个典型的南方农村妇女,小巧能干,为了改变家境,她种菜、种豆、腌菜、发豆芽、养猪羊鸡鸭,买鸡蛋做松花蛋,只要能挣钱,她起五更落半夜地干。八十年代做起小生意,开过早餐店,自做馒头包子。她用过的交通工具有最早的扁担箩筐,后来的自行车、三轮车、摩托车和电瓶车。用她自己的话说:除了没讨过饭,其他样样干过。九十年代在她侄子大公司食堂做厨师,侄子带她去大饭店用餐,她一次就“偷拳头”---- 烧得一手好菜,连年评为先进工作者。她演奏着一部生活的交响曲,小叔能力不及弟媳。

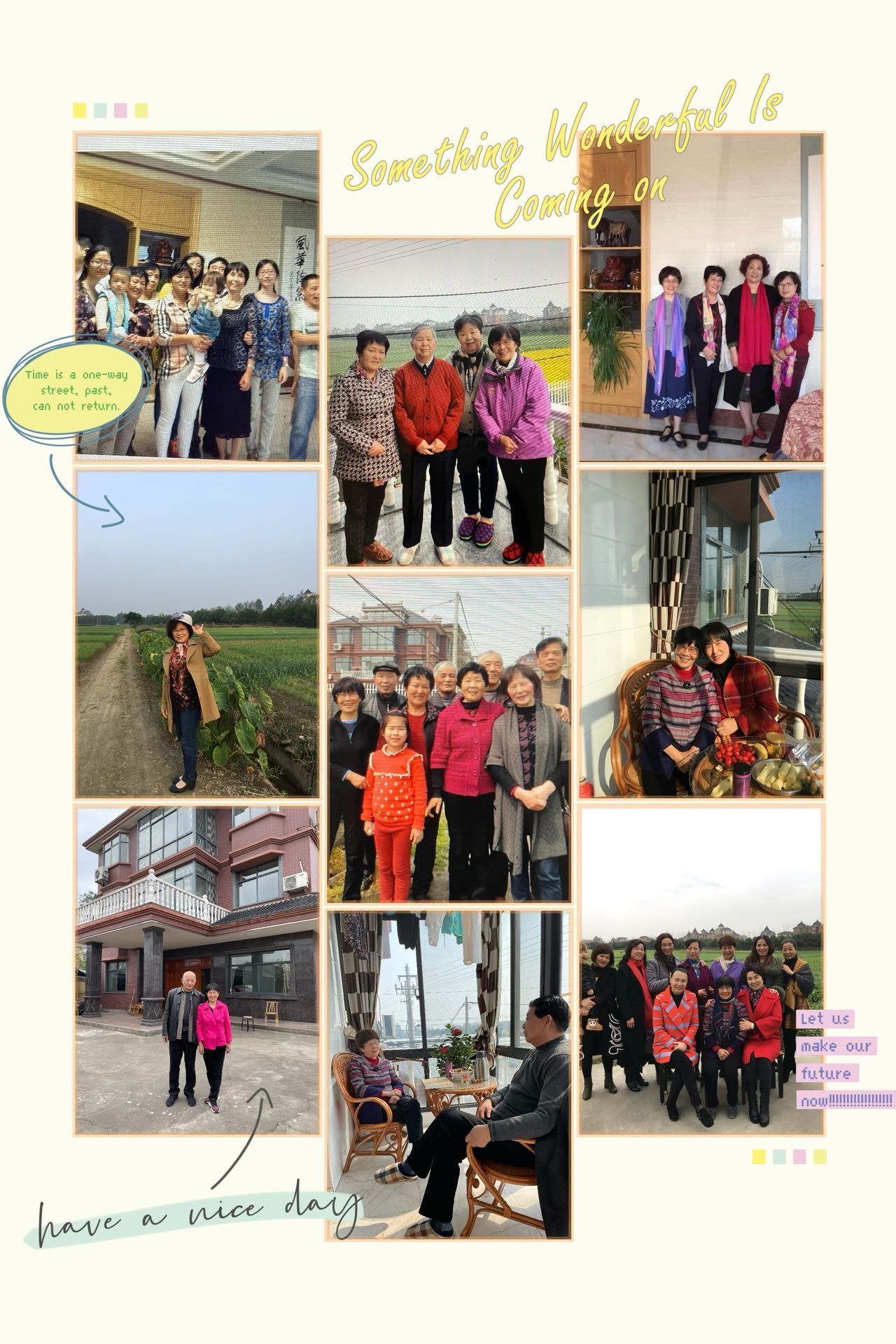

弟媳在老乡招待我的娘家人、先生的同学、我的同学、同事和学生

弟媳生育过二儿二女,经历了许多苦难。1970年的隆冬,她生第二胎,那夜漫天风雪,河水连底结冰,草舍四壁通风。小夫妻缺少经验,没把襁褓中的男婴放在大人腋下,而放到了脚后,可憐幼婴难当天寒地冻,只活了一天。第二个儿子是超生,孩子五六岁时会与别人说:大家说我没户口是黑人,我的脸和皮一点都不黑。孩子来之不易,宠爱有加,在成长过程中常不守规矩。1996年儿子把无驾照的新摩托车,借给朋友带女友。自已骑朋友旧车一起去盐仓观夜潮,结果新摩托翻车,女孩重伤。21岁的儿子经不起当地交管试问,服农药自杀,此事震惊十里八乡。我只身从北京赶回家乡,协调处理后事。弟媳痛不欲生,多少年茫然无措,幸有两个女儿相陪,乡里同意出嫁大女儿回迁,给指标多生一胎,一条政策的眷顾,添了个孙子。

2012年,兄弟,妯娌在北京大观园

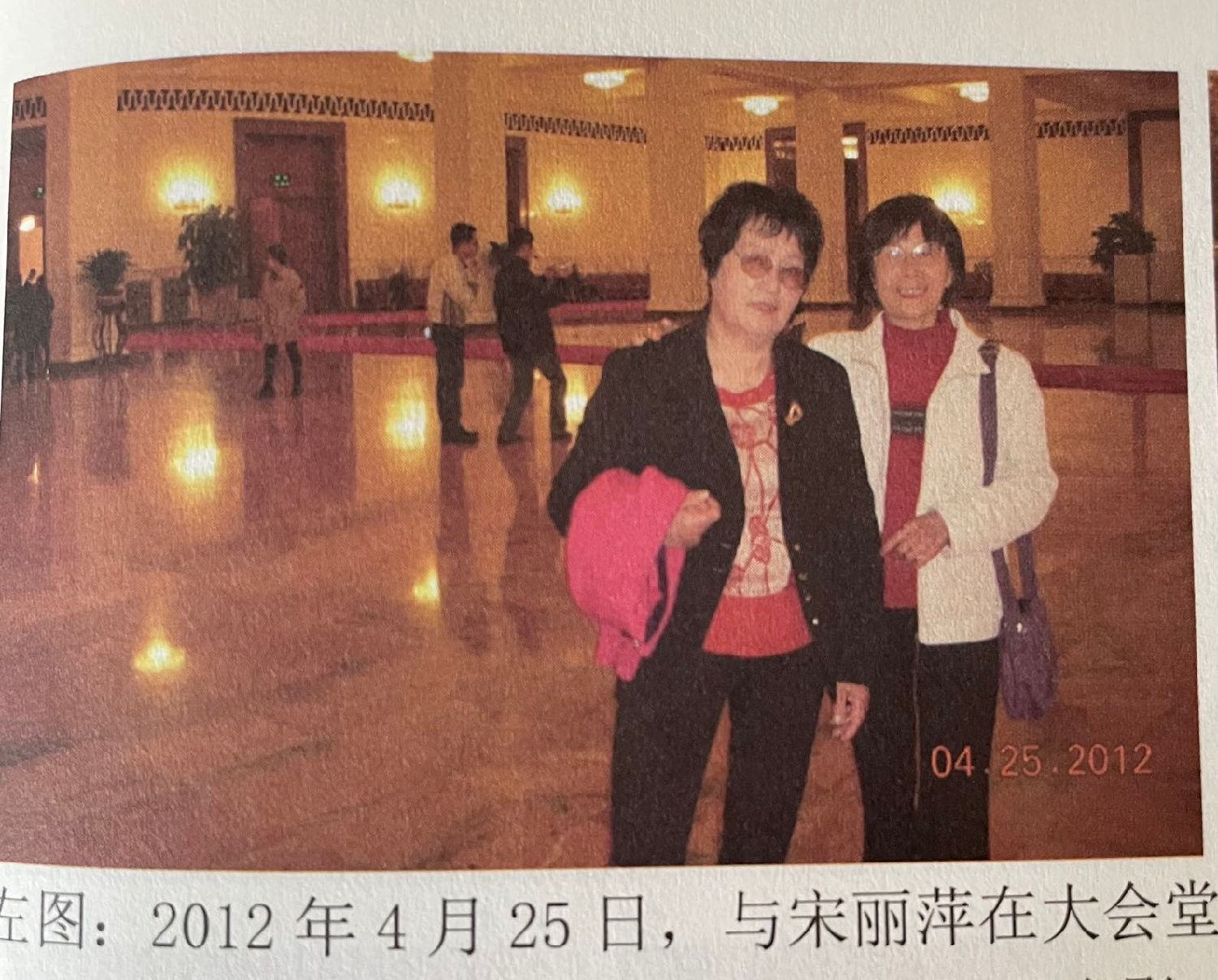

我一直有个心愿,退休后,邀请这位为家付出艰辛的娌来北京旅游。2012年春,小叔终于带着弟媳乘高铁来京。此时的小叔已重病缠身,为了陪伴妻子,他先输血后出行。在京的半个月,我陪弟媳游览八达岭、定陵、颐和园、天坛等。小叔有病,我们游近处的大观园、陶然亭、天安门、故宫,晚上还陪同去天桥剧场、人民大会堂观看节目。那晚,在灯火辉煌大会堂东大厅和二楼会堂,给他们拍照留影,告诉他们:你哥哥在这里工作过20多年。弟媳带上给拍摄150多张照片的相册和第一次乘飞机的感受,在众乡亲面前叙说北京之行,高兴得难于言表。她大气地说哥弟俩文化上有天地差别,我从不眼红,我的男人能力差,我认了,那我就冲上前,靠自己双手改变这个家。

2013年5月下旬,小叔病危,我们回乡探望,诸不知兄也在病中。回京后一周,噩耗传来,小叔去世,我们又返回故里。弟弟离世,兄长万分悲伤,可哥在7月中旬,还赴石家庄参加二十三届全国人大好新闻评选,回来没几天住进北大医院,再没回家。弟兄俩前后不到3个月离我们而去。弟媳是带着哀伤来京与我一起照顾病中的哥,一起料理后事,在京伴我3个月后一起回老家疗伤。她打理乡下的家,让我这4年里安心照顾、送走百岁多的老妈妈。

伴陪北上北京,看望先生和我的老领导及同事们,南下杭州医院探视病人

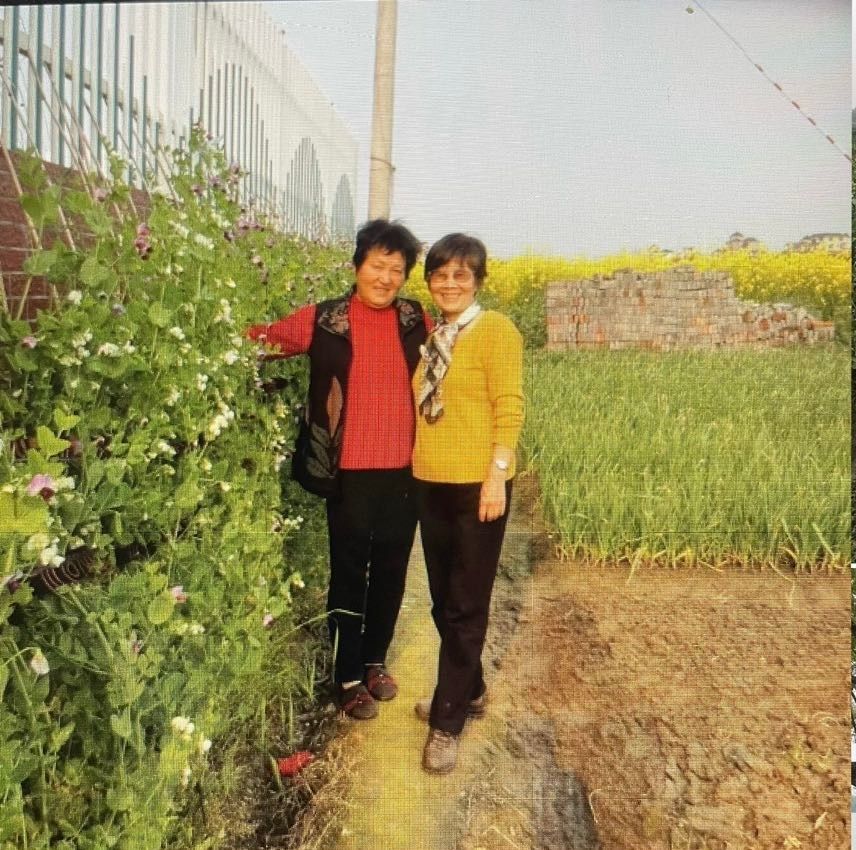

如今,古稀之年的妯娌,同住一个屋檐下,我们相互关爱。乡亲们会问弟媳,你姐在家做些什么?她答道:上午田梗上走路,下午写字。是的,我也深爱这片土地,看着田野总想写一点东西,去年在乡下住了几天,写下《忆海宁中塘路》。弟媳没认几个字,她很爱学习,手机微信玩得很好,会发照片、会用语音、会看朋友圈,我说你比附近几个退休教师强。我们一起看电视,屏幕下不认识的字她会问我。一次,她参加我师范几个同学盐官旅游,在景点入口处,她说“人口”,我把她拉到一边小声地告诉读“入口”,人的一捺在下,入的一捺在上,这两个字容易弄错。有一次,她陪我去超山看梅花,我绕东环西找50年前看过“宋梅和唐梅”,弟媳问姐,你找的这枝梅是甜的?我说是唐朝种下的梅花树,离今有一千多年了。找到时,梅花开得艳丽,我俩在唐梅下照了相。弟媳崇尚文化,帮我把北京的书文打捆运老家,支持我把档案捐赠家乡,村中䢖起的文化长廊名人榜中有先生业绩和照片,她由衷地高兴,奔走相告。近几年,我被疫情阻隔在美国四年,2023年8月,终于再次回故里,弟媳陪我走亲访友,去杭州到北京,胜过亲姐妹。

是呀!50年多年岁月,我们之间相处,诠释了妯娌这两个字。

2017年12月1日 草于海宁塘桥宅;2024年7月5日 修改于美国克拉克斯堡寓室

作者简介:朱莲芬,女,1946年出生,浙江海宁人,副研究馆员。中国老教授协会档案与文秘研究所研究员,中国老教授协会档案与文秘专业委员会委员。曾任中国药品生物制品检定所档案室主任、国家级档案评审员、卫生部图书档案专业高级职务评委委员。出版著作、发表论文及散文约40万字,获中华优秀科学论文奖、中国社会科学院文献中心优秀论文奖等。2013年被列为海宁籍知名人士。现居美国马里。